使用機材紹介

私が演奏で使用している楽器や機材についてご紹介します。それぞれに物語があり、どれも大切な相棒です。

メインギター:Epiphone Emperor(1946年製)

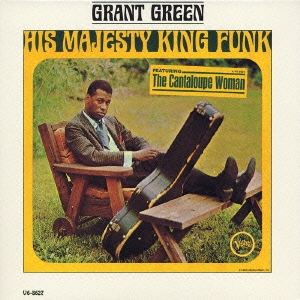

このギターは、グラント・グリーンが愛用していたモデルとして知られるEpiphone Emperor。特徴的なマッカーティーピックアップを搭載しており、「ニューヨーク・エピフォン」と呼ばれる時代の一本です。私の演奏の中心を担う、最も信頼しているギターです。

【写真:メインギター正面】

メインとセカンド、どちらのギターも、グラント・グリーンの熱心なファンの方から譲っていただいたものです。そうでなければ、同じモデル・同じ年代・同じ仕様のギターを2本揃えることはほとんど不可能だったと思います。

【写真:メインギター裏面(バーズアイ木目)】

このギターの裏面には、バーズアイ寄りの木目が現れており、とても美しい仕上がりです。軽くて体にフィットしやすく、演奏時の取り回しも良好。装飾もグラント・グリーン使用モデルと同じ仕様で、細部に至るまで満足しています。

【写真:メインギター用ハードケース】

このギターには、購入当初オリジナルケースが付属しておらず、18.5インチという大きなボディサイズに対応したケースを探すのがとても大変でした。現在使用しているカーボン製のケースは、ようやく見つけた貴重なもので、大切に使っています。

セカンドギター:Epiphone Emperor(1946年製)

もう1本のギターも同じく1946年製のEpiphone Emperorで、こちらはライ・クーダーのコレクションに含まれていたものです。

【写真:セカンドギター】

表板の虎目模様がとても美しく、個性的な風格を感じさせます。このギターも、メインギターと同じ方から譲っていただいたものです。まったく同じ年式・モデルでも、職人の違いによって個体差が大きく、音色や弾き心地も異なります。

【写真:セカンドギター用オリジナルケース】

音量が大きく、立ち上がりもシャープ。メインにはない力強さがあり、単なる控えでは終わらない魅力を持っています。メインとサブという区分けをしていますが、実際にはどちらも大切に扱っており、どちらもメインと言って差し支えない存在です。

メインアンプ:Roland JC-120

【写真:JC-120 正面】

ジャズコーラスシリーズの定番ともいえるJC-120。非常にフラットでクリアな音質が特徴で、音作りの幅が広く、現場に合わせて柔軟に調整できます。耳障りな成分が少なく、どんなシチュエーションにも対応できるのが魅力です。

ただし、重量が28kgと非常に重たく、移動の多い現場では体力的に負担が大きいという難点があります。

メインになりつつあるアンプ:YAMAHA J-25

【写真:YAMAHA J-25 正面】

以前、学校の体育館の片隅で埃をかぶっていたような、とてもチープで目立たないアンプですが、実は「隠れた名器」と呼ばれています。中古市場でも安価で、気がつけば3台手元に集まっていました。

【写真:J-25 背面(年季の入り方)】

古さや年季はあるものの、それも味のひとつ。実際に音を出してみると、意外にも艶やかで真空管っぽさを感じさせる響きがあり、最近ではこのアンプを使う機会が増えています。

ツアー用アンプ:DV MARK JAZZ12

【写真:DV MARK JAZZ12 正面】

JC-120が28kgに対して、このDV MARK JAZZ12はわずか8.6kg。非常に軽量で、遠征時の持ち運びに最適です。この軽さにもかかわらず、驚くほどしっかりとした音圧が出せるのが大きな魅力です。

操作パネルも非常にシンプルで、ジャズプレイヤー向けの仕様になっています。ただし、どのギターでも似たような音になるという特徴があり、セッティングには少し工夫が必要です。

グラント・グリーンのようにミドルをブーストするセッティングでは、アンプの個性が強く出すぎてしまい、ギターの音色が埋もれてしまう印象がありました。現在は、あえてミドルを下げてギターの特徴を活かす方向に調整しており、とても気に入っています。

ギター弦:THOMASTIK(0.11–0.47)

【写真:弦パッケージ】

現在は0.11のセットを使用しています。この弦は1~2弦に比べて3~6弦が細めに作られており、アンプを通した際のバランスが非常に良好です。

張りたてよりも、少しくすんできた頃の音が好みで、馴染むまでに1〜2週間かかるその過程すら楽しみにしています。

ピック:JIM DUNLOP JAZZ III ULTEX

【写真:新品と使い込んだピック並べたもの】

このピックはメロディーラインの立ち上がりがとても速く感じられ、コントロールもしやすいです。ロゴ部分の凹凸が手にしっかりと馴染み、滑りにくくなっています。

グラント・グリーンは大きな三角型のピックを使用していましたが、私の手にはこの小さなサイズがちょうどよく合っています。使い込むと透明になっていくのも味わい深いポイントです。

シールド(メインギター用)

【写真:マッカーティーピックアップ用コネクター】

オリジナルのマッカーティーピックアップには、非常に独特なコネクターが必要です。普通のフォーンプラグでは合わず、信号の安定性や音質にも関わる重要な部分です。

なんとか代替品を探し、スイッチクラフトの「250 1F」という規格のプラグを見つけました。海外から3つ取り寄せたところ、ぴったり合致してくれました。

【写真:GS-6 ケーブル3mと5m】

ケーブル部分はCANARE GS-6を使用。柔らかく扱いやすく、音もフラットで自然。3mと5mの2種類を自作して使用しています。予備用には細身のGS-4も検討しています。

シールド(サブギター用)

【写真:GEORGE L’S 155 細身ケーブル】

そのため、知人から譲ってもらったGEORGE L’S 155という細身のケーブルを使用しています。すでに廃盤のようですが、在庫があれば非常に高価。大切に使っていきたい一本です。

ギターケース

【写真:メイン用カーボンケース】

メインギターにはオリジナルケースがなかったため、18.5インチというサイズに合うケースを探すのが非常に大変でした。現在使用しているのは、カーボン素材の高級ハードケースで、軽量かつ丈夫です。

【写真:サブ用オリジナルケースとライ・クーダー鑑定書】

きっとこれなんじゃないかなぁ

ライクーダーの鑑定書を添えるとなんとなく高級感増しますね。

サブギターには、ライ・クーダーのコレクションに含まれていたオリジナルケースが付属しています。見た目にも存在感があり、ギターとセットで特別感があります。鑑定書が添えてあると、より高級な雰囲気が出るかもしれません。

最後に

現在、以前使用していた機材はほとんど入れ替わり、今の音楽スタイルに合ったものを選び直しました。音楽の方向性やプレイスタイルと同じくらい、「どんな楽器を使うか」「なぜそれを選んだのか」という部分も、とても大切だと感じています。

その楽器への愛情は、必ず音に反映されると信じています。この楽器たちとともに奏でる音を、ぜひライブで体験していただければ嬉しいです。